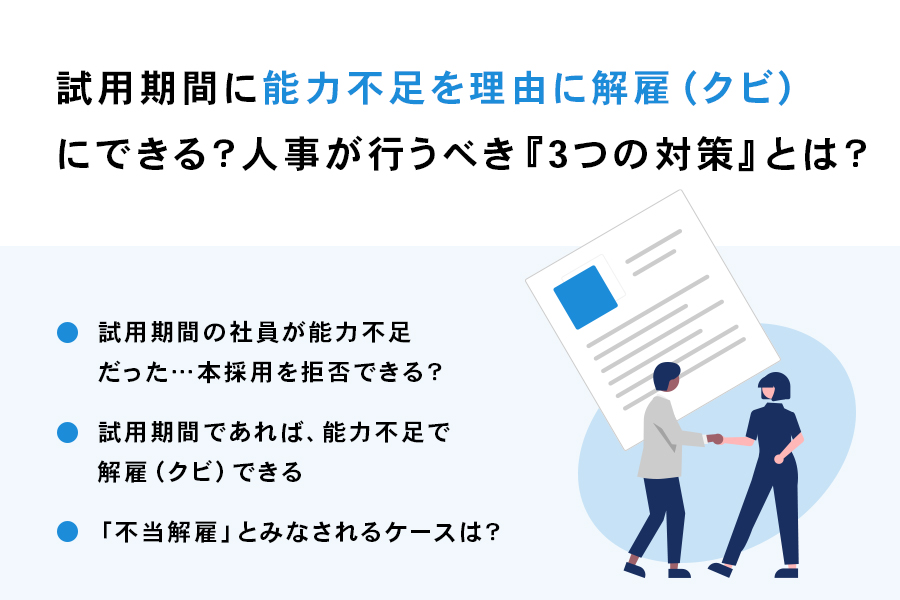

試用期間に能力不足を理由に解雇(クビ)にできる?人事が行うべき『3つの対策』とは?

目次

試用期間の社員が能力不足だった…本採用を拒否できる?

企業の中には、新規採用者をいきなり採用するのではなく、「試用期間」を通して能力を見計らうケースも多くあるでしょう。

ただ、その試用期間を通して、「社員があまりにも能力がなく、本採用の拒否を考えている…」といった場合、本採用を拒否することはできるのでしょうか。また解雇する前に人事が行うべき対策はどのようなものがあるのでしょうか?

試用期間であれば、能力不足で解雇(クビ)できる

結論ですが、試用期間中であれば企業側は社員を解雇することが認められています。

労働基準法においても、『14日間は試みの試用期間として、解雇予告を行わずに解雇できる。』と明記しています。

ここで気をつけなければならいのが、労働基準法における試用期間は14日と定められているため、たとえば1〜2ヶ月の試用期間を設けてじっくりと精査したい場合だと、14日以降の解雇は『不当解雇』となってしまうケースがあるため注意が必要です。

また14日以内であったとしても、会社都合による理不尽な解雇を行う場合も『不当解雇』とみなされてしまう恐れがあるため、注意しましょう。

「不当解雇」とみなされるケースは?

では試用期間中の解雇が『不当解雇』とみなされてしまうケースには、どのようなシチュエーションがあるのでしょうか?

①:研修・教育期間を設けずに解雇する場合

試用期間においては通常の解雇と異なり、ある程度は寛容となる傾向があります。あからさまな能力不足の場合は解雇を行う企業も存在します。

ただし、解雇を行うには、

- 教育訓練を受けても改善の余地がない

- その者を引き続き雇用することが適当でない

上記のような、企業側が解雇と判断するための正当な理由が必要となります。

そのため、「仮採用したが、性格が気に入らないので解雇させた」「採用者が多すぎたため、人員削減のために雇用を取り消した」などといった、一方的な会社都合の場合は『不当解雇』とみなされる可能性が高いですので、注意しましょう。

②:会社に直接「不利益」を与えていないのに解雇する場合

能力不足により経営支障や会社に大きな不利益を及ぼしている場合は、能力不足として試用期間中に解雇できるケースがあります。

逆に、特別不利益を与えているわけではないのに解雇する場合は「正当な理由がない」として、不当解雇とみなさてしまう場合があるので注意が必要です。

これらを踏まえても、能力不足による解雇は可能ではありますが、基本的には採用する方針で、「やむを得ぬ場合にのみ、試用期間中であれば解雇を行える」と、認識しておくことが大切です。

さかえ経営では、会社として求める人物を明確に定義する人材像構築サービスを提供しています。

社員の能力不足や育成の問題を抱えており、まず「どんな行動・姿勢を求められているか」が理解されていないといった、お悩みのお持ちの企業の方、まずはお気軽にご相談ください。

試用期間中の「解約権」は留保されている

裁判では、本採用拒否の法的性質について、「一定の合理的期間の限定の下にこのような留保約款を設けることも、合理性をもつものとしてその効力を肯定できる」とし、

留保解約権に基づく解雇は、これを通常の解雇と全く同一に論ずることはできない。

としています。

つまり「試用期間」というのは、既に雇い入れ後の問題であるため、通常の社員と同様に解雇権濫用法理の問題になるけれども、試用期間中は解約権が留保されているため、通常の解雇よりもその範囲が広い、としているわけです。

しかしながら、本採用拒否の理由が不当解雇に該当すると、人件費のコストだけでなく、損害賠償等のプラスアルファのコストが発生するため、もし解雇を行う場合には、それ相応の理由と根拠を提示する必要があるというわけですね。

解雇(クビ)にする前に行うべき『3つ』の対策

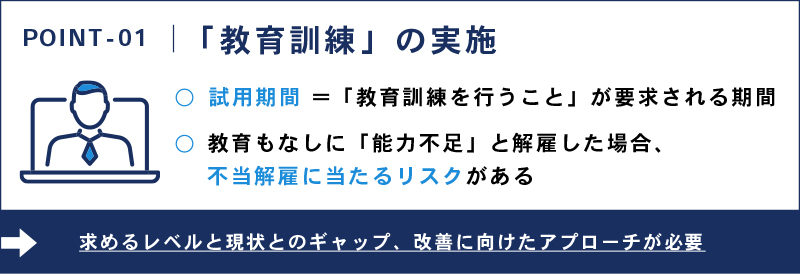

①:教育訓練を行う

先にも解説した通り、試用期間中というのは本来、「教育訓練を行うこと」が要求される期間でもあります。

もちろん入社したての場合、業務に不慣れなことは当然なわけですから、何の教育もなしに「能力不足」と解雇した場合には『不当解雇』に当たってしまうリスクがあります。

そのため会社側としては、

といった必要があるといえるでしょう。

したがって、拙速な判断は避けるべきであり、段階を踏む必要があります。さらに単なる指導だけではなく、求めるレベルと現状とのギャップ、改善に向けたアプローチが必要になります。

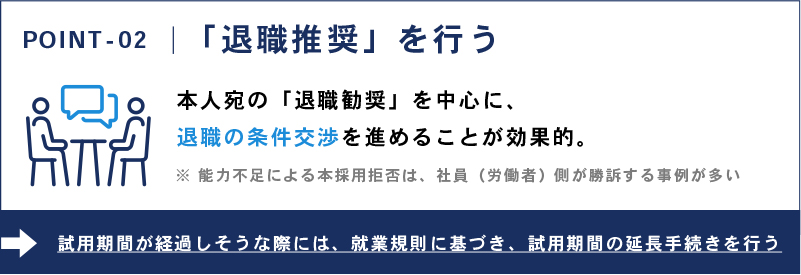

②:解雇ではなく「退職推奨」を行う

能力不足による本採用拒否については、実際に裁判が行われたケースだと、社員(労働者)側が勝訴るす事例の方が多くあります。

会社というものが、そもそも「社員のミス・負担を請け負う」前提の組織であることからも、当然ですね。

そのため、まずは本人宛の「退職勧奨」を中心に、退職の条件交渉を進めることが効果的でしょう。

ただし、退職勧奨中に試用期間を経過して、本採用拒否とならないように、

といった処置をとることを忘れずに行うようにしてください。

就業規則に手続き延長の規定がない場合は、合意により延長したとしても、就業規則を下回る合意となって、労契法12条により当該合意が無効となる可能性があるので注意が必要です。

なお、試用期間の延長規定については、「その適用は、合理的な事由のある場合」とされていますが、能力不足の疑いがあり、本採用の適否を明らかにするためという理由は合理的と解するのが一般的です。

本採用拒否を回避しようと尽くしたという意味でも、まずは、退職勧奨を行い、合意退職を目指すべきでしょう。

③:そもそもの「採用方針」を見直す

採用時において、どのような人材を求めているかどうかを明確にし、その要件に合致した人材を採用することが求めれます。

採用時において、どのような人材を求めているかどうかを明確にし、その要件に合致した人材を採用することが求めれます。

しかし、職務経歴書等から確認することが通常ですが、中には誇張表現等があり、的確に反映できない可能性があります。そのため、身元調査は一番、近いと思われますが、難しい側面も多々あります。

解決の方向性としては、以下の2点を推奨します。

1)求める人材像を行動特性・取り組み姿勢から可視化すること

個人の特性としては、具体的には行動特性が挙げられます。この個人の行動特性と現在の業務において求める行動特性とのギャップが高い場合にはもしかするとその仕事に向いていない場合があります。また、会社・業務に対して、取り組み姿勢が高いのか、それとも単に生活のためだけに働いているのかという本人の志向性も重要になってきます。

2)従事して欲しいジョブを明確にすること

欠員にせよ、増員にせよ、採用予定者が従事することが予定されている業務等を明確にすると同時に、その到達レベルを可視化していくことにより、その内容に沿った質問等をすることが可能になります。

さかえ経営では、東京エリアの企業(200〜1,000名規模)における問題社員とのトラブル解決などの実績をもとに、能力不足による「社員の解雇」に関するトラブル解決、根本的な「採用ルールづくり」などをサポートいたします。

試用期間中の社員教育・解雇についてお困りの人事・労務の方は、まずはお気軽にご相談ください。

さかえ経営では、会社として求める人物を明確に定義する人材像構築サービスを提供しています。

社員の能力不足や育成の問題を抱えており、まず「どんな行動・姿勢を求められているか」が理解されていないといった、お悩みのお持ちの企業の方、まずはお気軽にご相談ください。