欠勤を有給休暇にすることは承認すべき?欠勤と有給の違いとは?

最終更新日:2024.02.01

目次

「欠勤を有給休暇で処理して欲しい」と言われた

昨日、病気で欠勤した従業員が、今日になって「昨日の欠勤を、有給休暇で処理して欲しい」と要求してきました。

この場合、有給休暇を与えなければならないのでしょうか?

欠勤とは、「従業員の都合で仕事を休む」こと

そもそも欠勤とは、「出勤するはずの日に、従業員側の自己都合で突然休むこと」を指します。

有給休暇と欠勤の違いは、「給料が支払われるか支払われないか」で、欠勤は本来勤務する契約の日に就労しないことになるため、給料が支払われないのに対し、有給休暇は就労しなくても給料が支払われます。

ノーワーク・ノーペイの原則

労働者は労務を提供し、会社はその対価として賃金を支払うのが、給与計算の基本原則です。つまり、労務者が働いていない場合は、使用者は賃金を支払う義務はありません。

しかし例外として、年次有給休暇はノーワークでありながらも賃金の支払い義務があります

ノーワーク・ノーペイの原則(労働基準法24条)

賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

引用元:『e-Gov法令検索|労働基準法』

欠勤・休業・休職の違いは何?

どれも仕事を休むことを指す言葉ですが、「休業」は会社側の都合や制度で仕事を休むこと、「休職」は従業員の都合で長期的に仕事を休むこと、という違いがあります。

欠勤控除とは、働かなかった分の賃金を差し引くこと

会社は働かなかった分の賃金を控除する権利があります。控除額は支払う予定の給料から、働かなかった時間分を差し引きますが、労働基準法に規定は無いため、会社ごとに計算方法を定めます。

欠勤のペナルティとして、欠勤の時間分以上に賃金を差し引くことは労働基準法違反ですが、就業規則に「無断欠勤や無断遅刻を減給の対象とする」のように定めてあれば、減給の対象にすることができます。

「有休」と「有給」の違い

「有休」と「有給」はどちらの言葉も間違いではありません。

どちらも年次有給休暇の略ですが、「有給」は”給与が発生する休暇”という意味で使われる点が異なります。

また「年休」という言葉も、年次有給休暇の略で使われることがあります。

有給は原則「事前の申請」が必要

労働基準法における有給休暇は、あくまでも事前の申請を要件としています。

社員の時季指定は、会社において事前に時季変更の要否を検討し、当該社員に告知するに足りる「相当の時間」を置かなければならない。

(東京貯金事務センター事件・東京地判・平5・3・4・労判626号56頁)。

この「相当の時間」は会社によってもさまざまですが、どんなに遅くても「休暇が始まる前」には申請しなければなりません。

会社が承認する場合に限り「後日の有給処理」も可能

先ほど「原則、事前申請」とお話しましたが、会社が承認する場合は別です。

もし会社側が、後日の有給処理を承認する場合、有給休暇の取得や振り替えが認められることになります。

つまり、欠勤による有給処理がOKかどうか?については、「会社の慣習」によって左右されるということになります。

他の社員も同じような取り扱いをしているのであれば、有給休暇を与える必要がありますし、逆に、そのような慣習がなければ与える必要はない、というわけです。

ただし、会社側が「欠勤を有給に切り替える義務」はない

会社側が承認すれば、後日に処理することも問題はありませんが、「欠勤を有給に切り替える義務」は、原則ありません。

また会社側が認めないからといって、特段の事情がない限り、会社側が違法になることもありません。(東京貯金事務センター事件・東京地判・平5・3・4・労判626号56頁)。

またここの処理が煩雑になってしまうと、有給休暇の本来の目的である「事前に届け出て、身体を休める」という定義が失われると同時に、有給化取得の手続きが煩雑になる可能性があるため、特に社員の有給取得を推奨している会社であれば、会社側の承認基準は、しっかりとルール決めしておくようにしましょう。

年次有給休暇の振り替えを社員の権利として認めるような内容が就業規則になかったとしても、慣習として認められる場合もあり、そのような事態になると、常に有給休暇が取得でき、そのことによる業務上の重大な支障がない解釈ができ、本当に必要な時に、時季変更権の行使が難しくなる可能性があります。

欠勤を残業や休日出勤で相殺することはできる?

残業や休日出勤は、割増賃金を支払う必要があるため、通常の勤務の1日8時間と、残業や休日出勤の8時間分は賃金が異なるため、同じ時間で相殺したとしても、割増賃金は支払いが必要。

病欠を有給休暇に認めるかどうかを就業規則で規定する

やむを得ない突然の体調不良であれば、有給休暇を認めるとすると、「病欠であればすべて有給休暇にできる」という間違った認識がされかねないため、事前申請の無い病欠を有給に認める場合の条件を規定しておくのがよいでしょう。

さかえ経営は、解雇に関する問題解決の支援をいたします。

社会保険労務士と経営コンサルタントが、法律と経営の両方の視点から、解雇の問題の解決を支援いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

「有給休暇」に関するトラブル解決方法について

「有給を使いたくない」と言われたら、有給処理してはいけない?

ここまで、「欠勤を有給処理にしたい」という事例について解説しましたが、逆に「欠勤を欠勤のままにしたい(有給を消費したくない)」と言われた場合、会社としては有給処理できないのでしょうか?

こちらは会社側が「従業員の有給休暇を勝手に使った」という扱いになってしまう可能性が高く、有給休暇の計画的付与制度などの例外的な場合にあたらない限り、原則として労働基準法に違反することになります。

そのため、会社側が従業員の欠勤を勝手に有給処理することは避け、欠勤時の扱いについては、きちんと「就業規則」に明記しておくのがベストでしょう。

就業規則で「有給休暇のルール」を決めておくべき理由

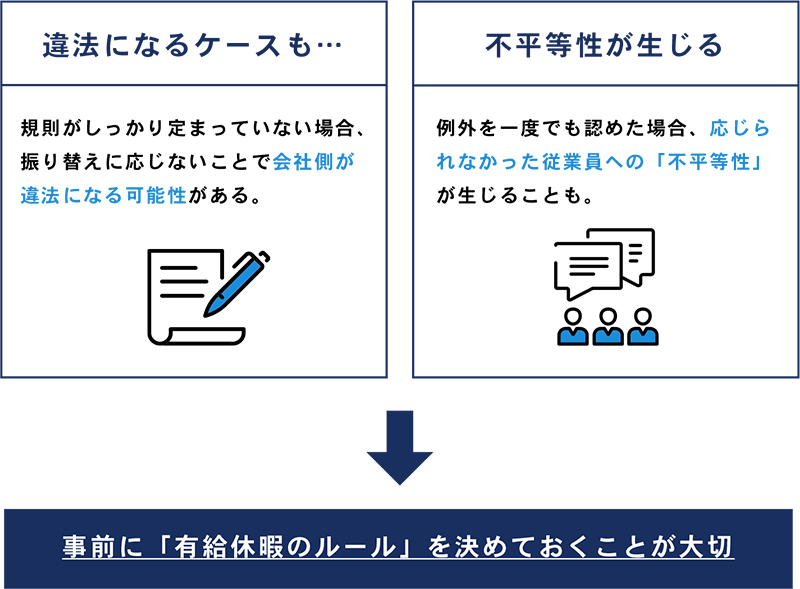

振り替えに応じない場合、会社側が違法になってしまうケースがあるから

年次有給休暇の事後申請が社員の権利として認められるような、就業規則上の定めや労使慣行の成立が認められるような事情がある場合には、このような振り替えに応じないことが違法になります。

そのため、有給休暇は「事前申請の必要がある」という記述が必要です。

しかし、いつまでに申請すべきかを記載することは可能ですが、実務運営上、難しいラインでもありますよね。

ですので就業規則には、あくまでも「事前に」もしくは「取得開始前」という文言のみ記載し、実際は運用に委ねる方法が妥当でしょう。

また、その場合において、時期委変更等の内容を踏まえておくことも重要です。

しかし、単に踏まえるだけでなく、年次有給休暇の取得の利用目的・理由を、

①:事業の正常な運営を妨げる場合

②:数人が同じ日に取得する場合において、時季変更権の行使の判断において利用目的・理由を考慮するために年次有給休暇の利用目的・理由を会社が確認することについては適法

としておくことが最適です。

有給休暇に対する「不平等性」が生まれてしまうから

有給休暇はよほどの事由がない場合は、従業員の権利として与えることが必要です。

しかし「当日・事後の有給休暇」をひとりの従業員に認めてしまうと、すべての従業員にそのような対応が必要になってしまい、それに応じられなかった従業員への「不平等性」が出てきてしまいます。

一般的な就業規則(ひな形等)においては、「事前申請」や「時季変更権」についての記載があるものが多いですが、慣習上それらが形骸化している場合などは、いざ適用という事態になっても法律的には認められない場合があります。

そのため、原則としては例外を認めるべきではありません。

しかし、実運用としては、認められる場合が多い現状を踏まえると、

・1日分(体調不良と判断した初日)のみ、認める。

・会社の繁忙等においては、認められない場合がある。

就業規則のルールはどうやって作ればいい?

労働基準法では、以下の条件を満たした労働者に10日以上の年次有給休暇を付与することが決められています。

②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

その他の具体的なルールについては、会社ごとに規則を策定する必要があります。

例えば、

・上長の事前承認が必要である

・病欠の場合は年間〇日のみ、後からの申請でも認められる

・〇月~〇月の繁忙期は休暇を認められない場合がある

・複数人が同時に休暇申請された場合は認められない など

チームとして目標を達成するための取り組みを

有給休暇については、「利用目的の記載」等のルールの構築等が重要になりますが、それ以上に「社員の意識面の改善」を図ることが必要です。

たとえば病欠を限りなく減少するという主旨で、責任感の醸成・助け合いを促すような仕掛けが必要です。もちろんアプローチは様々ありますが、一例として、当該組織のタスク・目標の共有が挙げられます。

目標管理がその手段の一つですが、

上記が本来の流れです。

その仕組みを活用して、組織のミッションを構成員すべてにタスク分けを行い、進捗を管理するという別のアプローチが必要になります。その際、勿論、従事しているジョブ、そして、それに紐付くグレードに応じて、そのタスクが割り振られるべきではないでしょうか。

さかえ経営では、東京エリアの企業(200〜1,000名規模)における問題社員とのトラブル解決などの実績をもとに、欠勤や有給休暇に関するトラブル解決、根本的な「就業規則のルールづくり」などをサポートいたします。

従業員の欠勤・有給休暇の処理についてお困りの人事・労務の方は、まずはお気軽にご相談ください。

さかえ経営では、給与計算のアウトソーシング、社員間のトラブル解決など労務に関するあらゆる問題解決をサポートします。