うつ病の社員は休職させるべき?辞職・退職推奨は違法?会社としての対応を解説!

最終更新日:2024.01.24

目次

うつ病の社員を退職させることはできる?

ミスの多い若手社員がいます。ミス多発の原因は、思い込みが強く上司や先輩へ相談もせず自分の思い込みで業務を進めてしまうことにあるようです。ミスをなくすため周囲に相談するよう指導し簡単な仕事へ転換していますが、本人に変化はありません。

そうしている間に「うつ病」を発症し、通院を始めました。専門医からは「自分のできる仕事への配置転換を希望してはどうか」と言われたようですが、すでにその社員より簡単な仕事は自社にはありません。

専門医にはうつ病の発症は仕事が原因ではないと言われていますが、退職勧奨はできるでしょうか?

そもそも「うつ病」で業務を続けることは可能?

「うつ病」の捉え方は人それぞれですが、発症していない方からすると、「当人はやる気があるみたいだけど、そもそも仕事は続けられるのか…?」が気になりますよね。

うつ病は、脳の神経伝達物質の不均衡が引き起こす「精神的および身体的な苦痛をもたらす疾患」で、症状としては、抑うつ感ややる気の低下、食欲の減退、不眠、動悸、めまいなどの症状を引き起こします。うつ病患者の社員はよく、「やる気が起きない」「単純な決断ができない」と感じることがあります。このため、通常の仕事を続けるのが難しくなってしまうケースが多いでしょう。

うつ病の治療では、「十分な休息が必要」とされますので、医師からの診断を受けて、仕事を休むことが勧められた場合には、早期復帰のためにも会社としては休職を勧めることが最適と言えます。

しかし、職場での業務内容や勤務時間の調整により、必ずしも休職する必要はありません。就業を継続するか?は、主治医やカウンセラーなどの専門家の判断に委ねられますので、もし明らかに作業効率が落ちたと感じる社員がいる場合、

・会社から精神科の受診を推奨する。

などといった、会社としての対応を心がけましょう。

社員が「うつ病」と判断されてしまったら…

診療の結果、社員が「うつ病」と診断されてしまった場合、会社としてはどのような対応を行うべきなのでしょうか?ここからは、うつ病を発症した社員に対して会社がどう対処していくべきかについて解説します。

①:社員の働き方・姿勢を注視する

社員から「うつ病診断を受けた」と報告があった場合、まずは当人の様子を気にかけることが不可欠です。

不当な解雇を言い渡す前に、まずは下記の項目にならって、「そもそも業務を続行できる精神状態にあるのか?」を判断するようにしてください。

- 欠勤や遅刻、早退が増えていないか?

- 作業効率・工数管理が疎かになっていないか?

- 身だしなみは適切か?

- 以前と比較して、明らかに表情が暗くなっていないか?

②:職場環境で改善できる点がないか検討する

うつ病診断を受けた社員のまわりの環境を改善する(働きやすい環境にする)ことはもちろんですが、これ以上同様の社員を増やさないためにも、職場環境の改善には注力すべきです。

労働環境における業務の性質や量、対人関係はもちろんん、オフィス明るさや空間の広さ・配置などの物理的要素も、従業員のストレスに影響を及ぼすとされています。

社員のストレスを減らすためにも、「社員が物理的に心地よく作業できる環境か?」を見直し、改善することも重要となるのです。

③:休職や配属転換など、「解雇を回避するための対応」が必要

「未熟型うつ」「現代型うつ」「新型うつ」と呼ばれる20代30代前後の若手のうつ病が社会的に認知されるようになっています。

特徴としては「自分の得意なことを自分のペースで仕事をしているときにはこなしているが、自分の苦手なことやプレッシャーがかかった状態で困難な状況に遭遇すると、自分に都合のいい言い訳をしたり、人のせいにしたり、逆ギレしたり、攻撃的になったりする」という点があります。

結論から言うと能力不足を理由にした「突然」の解雇宣告・退職勧奨は、従業員とのトラブルとなるリスクが高いため、避けるべきです。

さらには、障害のレベルに達すると障害者差別解消法の適用になり、社会生活に相当な制限を受けている方が対象となり、事業主は合理的配慮の提供義務を持っています。

事例では自分からうつ病で通院を始めているとのこと。うつ病と診断されているのであれば、診断書をもらい休職するのかどうかの判断を仰ぎます。

本人の希望と主治医の診断(見解)が合致していることがポイントです。

休職までは至らず出勤を続けるという判断であれば、配置転換や業務時間の短縮という対応も検討します。

さかえ経営では、メンタルヘルス対策のルール作りなど様々な就業規定の策定を法的な視点でサポートします。

解雇・懲戒、教育制度、労働時間のルールなど、どのようにしたら上手く運用できるか分からない。全て法律どおりに制度を構築すると業務が回らなくなってしまう。などお悩みのお持ちの企業の方、まずはお気軽にご相談ください。

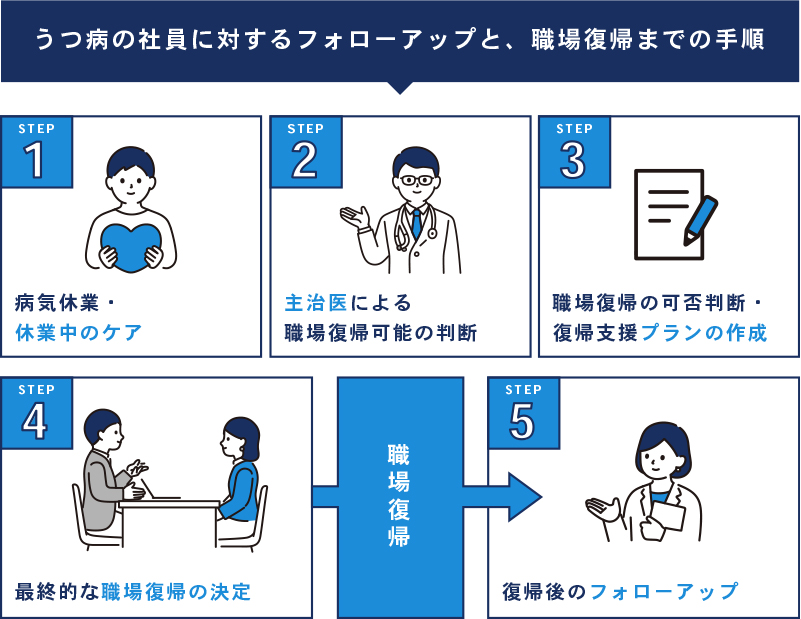

会社としての、うつ病社員のフォローアップ手順

ここからは、うつ病の社員に対するフォローアップと、職場復帰までの手順について詳しく解説していきます。

①:休職・休養を推奨する

②:職場復帰の意思確認・復職先を用意する

社員の休職期間中、会社は定期的に社員の状態を確認し、職場復帰に向けたサポートを行います。この段階では、社員が「職場に復帰する意思があるかどうか?」を確認し、復帰に向けての具体的な計画を立てましょう。

ここでは社員の心身の状態に応じた適応を行い、復職後の負担を最小限に抑えることが重要です。例えば、フルタイムからパートタイムへの段階的な復帰や、必要に応じて職務内容の調整などが考慮されます。また、社員が再び仕事に適応しやすくなるように、職場内でのサポート体制の強化も重要です。職場復帰には不安が伴うため、社員に対する理解と配慮が必要となります。

③:復帰後のフォローと継続的な気にかけ

復職した社員は、特に初期の段階で、周囲の理解とサポートが必要で、復職後のストレスや再発のリスクを最小限に抑えるために重要です。

復職後のフォローアップでは、定期的な面談を通じて社員の状態をモニタリングし、必要に応じて仕事の負担を調整します。また、職場の同僚や上司が社員をサポートし、快適で健康的な職場環境を維持することも大切です。このプロセスには、職場内でのメンタルヘルスに関する意識向上と教育も含まれ、全ての社員がメンタルヘルス問題に対して理解と共感を持つことが望まれます。

復職後のフォローアップは、単なる職務復帰のプロセスではなく、社員が健康とキャリアを維持し、職場における長期的な成功を収めるための基盤となります。このため、継続的なサポートと気遣いが重要となるのです。

時間をかけても改善されない場合のみ、解雇もやむおえない

事例では、当該社員ができる仕事への配置転換が難しいとあります。

業務指導者・業務管理者・ジョブコーチなどのサポート体制をとったり、担当させる業務を区切って管理監督するなどといった今の仕事に対する合理的配慮でカバーできることもあると思います。

それもできない場合には、退職勧奨も否めません。しかし合理的配慮ができないからすぐに退職勧奨・さらには解雇という措置を講じるのは望ましくありません。

退職勧奨はあくまでも「従業員が自らの意思で退職する」という働きかけです。会社が強く退職を勧める対応するとパワハラや違法に当たる退職強要であると取られることもあります。

そのため当人と会社との秘密を守ったうえでの退職勧奨の面談を行いましょう。

また面談の際には、退職勧奨に至るまでの会社の指導(勤務態度の改善、指導を何度も行っていることなど)努力を必ず伝えてください。

解雇に関しては、労働契約法第16条に

とあり、発達障害のみを理由とした解雇は法律上認められません。

配置転換が難しい場合においては、まずは「時間をかけて、改善・指導を続けること、それによって改善が見慣れない場合は解雇等の措置もやむをえない」と考えられます。

不当解雇と判決された、実際の裁判事例

実際の裁判事例では、「指導・改善の対応がない状態での退職勧奨」において、

と判断された事例があります(日本IBM事件 東京地裁平成23年12月28日判決)。

ポイントとなるのは、

・入社当初から予見できた範囲なのか?

・休職に改善の措置、さらには教育・指導、最悪の場合、配置転換等において解雇回避努力をしたか?

が論点になります。

会社として「社員のメンタルヘルス対策」のルール作りが重要!

メンタルヘルスの発症は、人により発症の原因も症状の重さも異なります。

だからといって個別に対応するのではなく、規程上では休職・復職を含めたルールを定める必要があります。

です。

また休職に制限回数や期限の上限を設けるか、休職中の賃金支払い(支払義務はありません)、休職中は療養専念を義務とすること、復職判定をどのようにするか(専門医の判断・診断書の提出)といった内容を「休職」の項に設けることが必要です。

さらに、マニュアルでは、不調者が現れた場合の社内対応ルール、本人または家族の連絡先(急に連絡が取れなくなる場合もある)、復職プログラムなど規定には加えない運用ルールを決めましょう。

社会保険(健康保険)の被保険者であれば健康保険組合(または協会けんぽ)から傷病手当金を受給することもでき、連続して3日休んだ後の4日目(開始日)から通算して1年6か月の支給期間があります。支給には「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出が必要です。

さかえ経営では、東京エリアの企業(200〜1,000名規模)における、うつ病社員への対応方法や「休職・解雇手続きのサポート」などを行っています。

また今後も同様の被害を出さないための、「会社としてのルールづくり」ついてお困りの人事・労務の方は、まずはお気軽にご相談ください。

さかえ経営では、メンタルヘルス対策のルール作りなど様々な就業規定の策定を法的な視点でサポートします。

解雇・懲戒、教育制度、労働時間のルールなど、どのようにしたら上手く運用できるか分からない。全て法律どおりに制度を構築すると業務が回らなくなってしまう。などお悩みのお持ちの企業の方、まずはお気軽にご相談ください。