生活残業(わざと残業代を稼ぐ)社員への対応は?『3つの対策』を解説!

最終更新日:2024.02.13

目次

無理やり残業している社員がいる…会社はどう対応すべき?

いつも急ぎの仕事でもないのに無理やり会社に残り、わざわざ仕事をして残業代を請求する社員がいます。

この明らかな『生活残業(残業代稼ぎ)』を、会社として禁止することはできるでしょうか?

そもそも「生活残業」とは?

生活残業とは、そもそも急ぎのタスクややるべき作業がないにも関わらず、残業を行うことで残業代を稼ぐ「非公式または非承認の残業」のことを指します。

社員が生活残業を行う理由のほとんどが「生活費を稼ぐために、あえて残業すること」であり、給与面の不満などから発生してしまうケースがほとんどです。

もちろん社員としても、十分な収入があるのであれば、いち早く退社したいものです。それなのに生活残業に走ってしまうということは、それだけ給与に関する不満を抱えている場合が多いため、もしこのような社員が多く見受けられる際には、「給与水準の見直し」なども視野に入れる必要があるかもしれません。

一般的な残業と、生活残業の違いは?

残業の考え方としては、「指示された残業 or 社員の判断で行っている残業」の2パターンに分けられます。

残業の考え方としては、「指示された残業 or 社員の判断で行っている残業」の2パターンに分けられます。

原則、社員が労務力を提供することは、社員の義務であって、「権利」ではありません。つまり、就労請求権については、社員は所持していないものと考えられています。

そのため、時間外・休日労働の発生要件は、経営者・上司などからの指示の元、初めて成立するというわけです。

しかし、特段指示はないが、他の人も当たり前のように残業している、残業しないと終わらないような業務量などだとすると、「黙示の指示」とみなされる可能性があります。

「黙示の指示」に関しては、以下の要件があります。

● 会社から「残業するように」との業務命令をしている

● 「本日中に仕上げて帰るように」と残業をせざるを得ない業務命令をしている

● 従業員から事前の残業申請を承認している

● 従業員の判断による残業を事後になって認めている

● 従業員の判断による残業を会社側が目撃していても何も言わないでいる。

当然ですが、会社側には「残業をさせなければならない」という義務はありませんので、あくまでも生活残業は「黙示の指示」の一貫として、通常の残業に含まれてしまうケースが多いのです。

「意図的な残業」は違法になるの?

では生活残業のような「意図的な残業」は、違法なのでしょうか?

結論、生活残業については、のんびりと作業を続けているものの、業務自体は行っているため、社員が違法になることはありません。

ただし例外として、そもそも時間外労働をしていないにも関わらず「仕事をしていた」と虚偽の申請を出す、謂わゆる『カラ残業』を行った場合には、不正に給与を受け取ろうとしたものとみなされ、詐欺罪などの刑法で処罰できる場合があります。

つまり、社内で生活残業が起こらないようにするには、「そもそも残業を推奨しない」、「ノー残業デーを設ける」など、会社側がある程度の対策・対応を行うことが推奨されるというわけです。

さかえ経営は法律と経営、両方の視点から企業ごとに適した就業規則の策定を支援します。

時間外手当ルールや賃金制度、解雇・懲戒、休職等のルール、36協定の運用、長時間労働対策など

社会保険労務士と経営コンサルタントが最適な制度づくりをサポートします。

生活残業を放置することによるデメリットは?

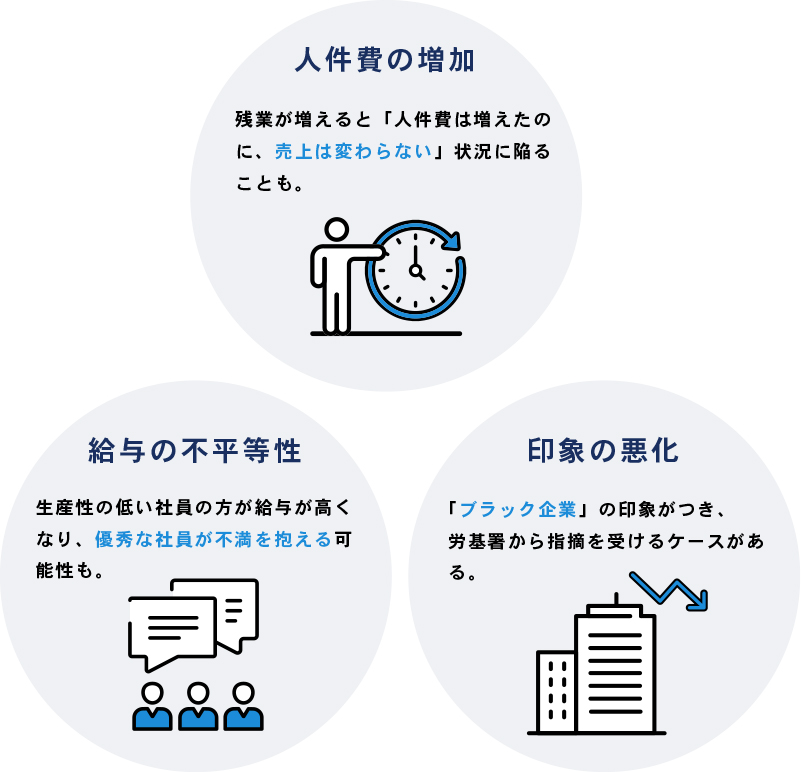

①:生産性は変わらないのに、人件費だけが増加していく

当然ですが、生活残業が増えるほど社員に支払う残業代も増加します。

これが止むを得ぬものであるならば別ですが、生活残業は特段、生産性が高まる残業ではないため、「人件費は増えたのに、売り上げは変わっていない」といった状況に陥ってしまいます。これが一番問題視される点でしょう。

②:給与に不平等性が生まれ、優秀な社員が退職してしまう

生活残業を黙認してしまうと、より多く働いた人の方が給与は高くなるため、生産性の低い社員の方が給与が高い、といった事象が発生します。

生活残業を行っている社員に、余計な賃金を払うのも問題ですが、何より注意しなければいけないのが、上記のような不平等な給与による「優秀な社員の退職」でしょう。

もちろん、優秀な社員をしっかりと評価している場合は別ですが、あきらかに日々業務に取り組む姿勢が優秀なのにもかかわらず、生活残業者よりも給与が低ければ、当然社員としても不満を抱えてしまいますよね。

そのため、「社員全体のモチベーションを保つ」という観点からも、生活残業の黙認は推奨できないのです。

③:「ブラック企業」の印象がつき、労基署から指摘を受けるケースも

生活残業を黙認してしまうと、謂わゆる「残業し放題」な状態となってしまいがちなため、長時間労働の温床になるばかりでなく、長時間労働で労基署から指導を受ける可能性があります。

長時間労働を行うと労働者の心身の健康を損なう危険があることは、メンタル疾患等にかかる労災認定基準において、長時間労働が重要なファクターとして考慮されているとおり、医学的見地は勿論、判例(電通事件、最二小判平12・3・14労判779号13)においても周知されていることなのです。

生活残業を防ぐ『3つの対策』とは?

生活残業を防ぐためには、就業規定によって残業に関するルールを制定することが最も効果的です。

ここからは具体的に「どういうルールを掲げればいいのか?」について詳しく解説していきます。

①:残業は上司から指示がある場合以外を禁止する

「黙示の指示」と判断される可能性を否定するためも、規程・マニュアルで、

・月●●時間以上の残業を行ってはならない。

といったような、詳細なルールを記載しておくことが重要となります。

もちろん、現在設定されている時間外労働時間の上限を順守するのはもちろんですが、それ以外にも「生活残業につながるような働き方」をルールによって制限することが必要というわけです。

さらには、将来的な「残業禁止命令」を出すことも視野に入れる必要があるかもしれません。

しかし、その前に業務の効率化や、時短意識の醸成、それを評価する人事制度の構築なども重要になるでしょう。

②:部下の業務を把握し、「どれだけの残業が必要か?」を確認する

「黙示の指示」と判断されないためにも、上司は部下に対して、毎日、残業の必要性の判断を行う必要があります。

また、残業を指示する場合においても、「何時まで」と終了時間を明示しておくことが、生活残業を防ぐカギとなり、不必要な時間外・休日労働を抑制するために必要なのは、管理職が部下の業務を適切に把握していること、が重要です。

それが難しければ、裁量労働等の導入や、管理職の定義の変更などが必要でしょう。

また、これまで恒常的に残業を続けてきた従業員からは、「今までずっともらってきた残業代が減っては生活が出来なくなるため、その分は補填すべきだ」という要求においては、残業代は、いわゆる所定内賃金と異なり、残業を行った場合にはじめてその対価として支払われるものであるので、応える必要はありません。

③:残業の有無を、人事評価につなげない

残業を行う理由として、残業代を稼ぐことが目的な場合もありますが、「上司・人事からの評価のため」に行うケースも少なくありません。

残業によって評価を得られる評価基準を採用してしまうと、社員としても評価を上げるために「無駄な残業」を増やしてしまいがちです。

そのため、社員の評価は労働時間ではなく、あくまでも会社への貢献性(生産性・効率性)などの面から評価することで、無意味な残業を減らすことに期待できます。

生活残業をなくす「人材マネジメント」のポイント

生活残業という側面は、以前に比べて大分なくなりつつありますが、まだ色濃く残っている企業も多くあります。

日本の法律では「契約打ち切り」や「解雇」が難しいため、労働時間を調整できる「時間外労働」は、社員にとって非常に有効な手段であるとも言えます。

しかし、一方で、「権利」として時間外労働が残っては本末転倒です。そのため、

・製造関連…生産個数などの成果

など、時間ではなく「労働成果」に対して、適切に評価する仕組みを導入することにより、時短意識の醸成につなげる仕掛けも必要です。

さかえ経営では、東京エリアの企業(200〜1,000名規模)における問題社員とのトラブル解決などの実績をもとに、生活残業に関するトラブルや、残業を防ぐためのルール作りをサポートします。

社員の生活残業についてお困りの人事・労務の方は、まずはお気軽にご相談ください。

さかえ経営は法律と経営、両方の視点から企業ごとに適した就業規則の策定を支援します。

時間外手当ルールや賃金制度、解雇・懲戒、休職等のルール、36協定の運用、長時間労働対策など

社会保険労務士と経営コンサルタントが最適な制度づくりをサポートします。